一、团队简介

功能微纳材料与器件团队是济南大学立项建设的校级科研团队,也是物理星空在线,星空在线(中国)重点建设的科研团队。主要在光电材料的结构、性质及器件方面进行研究,尤其是对微纳光电功能材料和器件等方面开展了系列工作。团队由山东省泰山学者海外特聘专家徐锡金教授领衔,泰山学者青年专家1人、香江学者1人、山东省高等学校青年创新团队带头人3人、济南市优秀科技工作者2人,职称结构多元合理,包括教授4人、副教授7人、讲师2人,为科研工作全方位推进奠定基础。

2024年,团队在科学研究方面取得多项突破性进展,获国家自然科学基金面上项目1项、青年基金1项,山东省自然科学基金面上项目1项、青年基金1项,中国博士后基金面上资助项目1项,横向项目2项(立项经费39万元)。此外,团队在国际知名期刊如Angewandte Chemie International Edition(2篇)、Energy & Environmental Science、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials(2篇)等发表SCI论文36篇,其中一区论文达23篇,申请发明专利7项,授权4项。在研究生培养方面,指导研究生获国家奖学金、求真之星等各类奖助学金24项,指导研究生参加各类科创赛事获奖17项,包括第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛获国家一等奖1项、三等奖2项,2024年第三届全国大学生技术创新创业大赛一等奖1项,“中国中车杯”第六届全国大学生可再生能源优秀科技作品奖三等奖,第十四届“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛获省银奖1项。2024年,团队招收研究生14人,10名硕士生顺利毕业并获得理学硕士学位。

二、标志性科技成果简介

(请选取团队在2024年取得的标志性科研成果,逐一简要介绍,图文并茂)

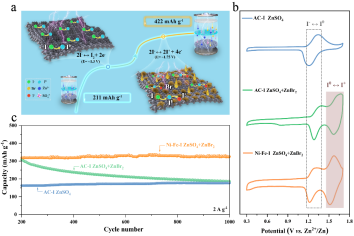

团队教师徐锡金/王成刚在Angewandte Chemie International Edition杂志发表水系锌-碘电池相关研究成果

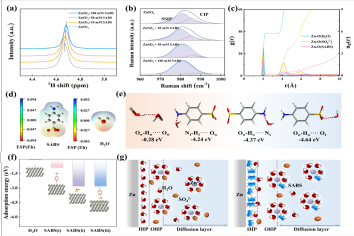

新兴的水系锌离子电池受到高度关注,具有转化机理的碘基正极材料具有丰富的资源、氧化还原价态和高容量、高氧化还原电位等优点。如今,碘基阴极的反应通常发生在I-和I0之间的双电子氧化还原中,从理论上讲,碘物种可以进一步氧化到更高的I+价态。此外,由于碘物种的穿梭效应,基于碘基的氧化还原阴极通常具有较差的循环寿命和容量衰减。本文通过在电解液中引入Br-作为活化剂激发I0/I+四电子氧化还原反应,并以大层间距的Ni-Fe LDH作为宿主,限制I0/I+反应在其层内发生。极大地提高了容量并有效抑制了碘物种穿梭,实现了高容量和长循环稳定性的锌-碘电池。通过非原位XPS、原位拉曼表征技术和密度函数理论(DFT)计算发现,Br-作为碘物种的活化剂和稳定对存在,与碘作用生成卤素间化合物[IBr2]-来稳定I+的存在。Ni-Fe LDH被合成并用作碘的宿主,由于其层间距离大而稳定可以确保I-/I+氧化还原反应在层间发生从而有效抑制碘化物的穿梭效应。相关工作以题为"Activating and stabilizing a reversible four electron redox reaction of I-/I+ for aqueous Zn-iodine battery"的研究论文发表于顶级期刊Angewandte Chemie International Edition上,济南大学为第一完成单位。青年教师王成刚和硕士研究生季晓星为论文共同第一作者,徐锡金教授和华中科技大学李会巧教授为共同通讯作者。文章

Br-激发并稳定I+的锌-碘电池的储能机理

Br-激发并稳定I+的锌-碘电池的过程探究

团队教师徐锡金/黄金昭/王成刚在Angewandte Chemie International Edition上发表水系储能相关研究成果

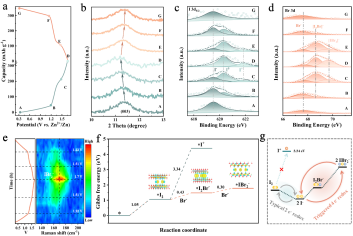

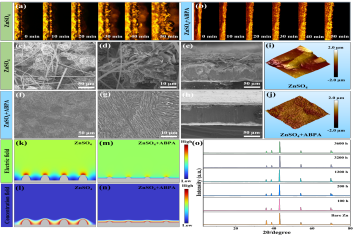

枝晶生长和电极/电解液界面处的副反应严重影响了锌阳极的沉积/剥离过程,进而限制了锌金属电池的循环寿命。通过向水系电解液中引入微量两性离子添加剂(三氟乙酸吡啶,TFAPD),成功构建了多功能界面层,从而提高了锌负极的可逆性。具有强锌亲和力的TFA阴离子通过特异性吸附聚集在在锌表面,重构了内亥姆霍兹层(IHP),有效抑制了由于水分富集而引发的析氢和腐蚀副反应。Py⁺阳离子在电场作用下积聚于锌负极表面附近,形成动态屏蔽层,从而促进Zn2+的均匀沉积。此外,吸附的TFA-和Py⁺有助于Zn2+的去溶剂化过程,加速了反应动力学。因此,Zn||Zn电池展示出了超过10000小时的优异循环寿命。即使在锌的利用率达到85%的情况下,在10 mA cm⁻²电流密度和10 mAh cm-2容量下,电池仍能稳定循环超过200小时。Zn||I₂全电池在经历30000次循环后仍保持超过95%的容量保持率。值得注意的是,Zn||I₂软包电池(95 mAh)在经过750次循环后容量保持率仍高达99%。本研究为两性离子添加剂在水性金属电池中的应用提供了一种可行的方法。相关工作以题“Multifunctional Interface Layer Constructed by Trace Zwitterions for Highly Reversible Zinc Anodes”发表在国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition上,博士研究生张习习和青年教师王成刚为本文共同第一作者,黄金昭教授和徐锡金教授为本文共同通讯作者。

TFAPD添加剂对锌负极的保护原理示意图

锌负极界面表征

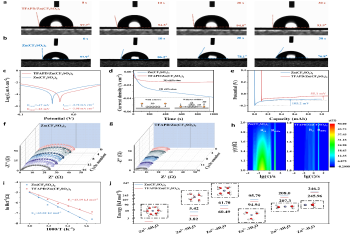

团队教师徐锡金/王成刚在Advanced Energy Materials杂志发表水系锌电相关研究成果:功能性电解质为高可逆性锌负极“保驾护航”

由于锌离子电池具有高理论容量(820 mAh g–1/ 5855 mAh cm-3)和理想的电化学氧化还原电位(- 0.762 V vs. SHE),其商业化潜力巨大。然而,锌负极界面上的副反应阻碍了锌离子电池的长期运行,限制了其大规模应用。本论文通过采用少量的4-氨基苯磺酸钠(SABS)添加剂诱导Zn2+的均匀沉积,从而抑制界面处副反应的发生。SABS的优先吸附促进了贫水内亥姆霍兹层的形成,从而抑制了Zn负极表面游离H2O的析氢腐蚀。此外,SABS可以进一步分解形成固体电极/电解质界面(SEI)层,调控Zn2+的电化学沉积/剥离行为,大大提高了Zn//Zn对称电池的循环寿命。基于此优化策略,组装的Zn||I2全电池在20000次循环后,仍然具有92.4%容量保持率。同时,组装的软包电池(4×5 cm2)在5 mA cm-2下经820次循环后,容量保持率达99.1% (63 mAh)。相关工作以题为"Highly Reversible Zn Metal Anode Securing by Functional Electrolyte Modulation "的研究论文发表于知名期刊Advanced Energy Materials上。博士研究生李传琳为论文第一作者,王成刚和徐锡金教授为共同通讯作者,济南大学为第一完成单位。

锌离子溶剂化结构及双电层的调控表征

锌负极沉积的形貌表征

徐锡金/王成刚在Advanced Functional Materials上发表水系储能相关研究成果

在水系锌离子电池中,锌金属负极的枝晶生长和锌负极/电解质界面上的寄生反应严重阻碍了其应用寿命。在此,通过将痕量的4-氨基丁烷-1-磷酸(ABPA)引入ZnSO4电解质中,锌负极得到了有效的稳定。ABPA首先吸附在锌负极表面,然后进一步分解成含有氨基、残留碳链和磷酸锌的高导电性有机/无机复合原位SEI层。在SEI层中,残余的未分解碳链促进Zn2+的脱溶,氨基诱导Zn2+均匀电镀,磷酸锌促进Zn2+的快速迁移。因此,原位SEI层不仅抑制了与水相关的副反应,而且提高了Zn2+的传输动力学。因此,Zn||Zn对称电池在50 mA cm-2和1 mAh cm-2下可提供超过13000次的超长循环寿命。在Zn||Cu半电池中,经过1000多次循环,平均库仑效率高达99.72%。Zn||I2全电池在40,000次循环后提供了91.42%的高容量保留率。此外,49 mAh的软包电池在300次循环中保持80.28%的容量,在1000次循环后保持61.22%的容量。相关工作以题为" Constructing a Multifunctional SEI Layer Enhancing Kinetics and Stabilizing Zinc Metal Anode"的研究论文发表于知名期刊Advanced Functional Materials上,中科院一区,影响因子18.5。硕士研究生李定政为论文第一作者,王成刚和徐锡金教授为共同通讯作者,济南大学为第一完成单位。

锌金属负极电镀形貌表征。

界面调控机制示意图

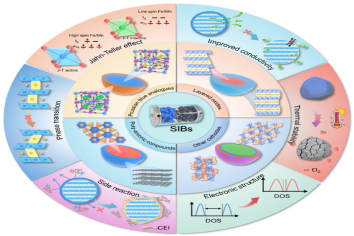

徐锡金/李凤在Advanced Functional Materials上发表钠离子电池核壳及梯度结构正极材料综述

低成本钠离子电池在低速电动工具和规模化储能领域展现了巨大应用前景。然而,目前钠离子电池性能尚需提升,满足实际应用的需求。正极材料作为电池主要构成部分,很大程度上影响钠离子电池性能。近期,核壳及梯度结构正极材料设计有望解决推动钠离子电池应用。本综述介绍了核壳及梯度结构正极材料制备方法,包括共沉淀、离子交换和掺杂诱导;其次,总结了近期核壳及梯度结构层状氧化物、普鲁士蓝、聚阴离子型和有机分子正极材料研究进展,以及异质结构正极材料的作用机制;最后讨论了核壳及梯度结构正极材料仍旧存在的挑战,并针对如何解决这些问题进行了讨论。本文为未来的分级结构电极材料设计和研究提供一定指导作用,有助于推动钠离子电池性能提升和实际应用。相关成果以题为“Recent Advances in Cathode Materials with Core–Shell Structures and Concentration Gradients for Advanced Sodium-Ion Batteries”发表在知名期刊Advanced Functional Materials上,侯配玉教授为第一作者,徐锡金教授、林泽州博士和李凤副教授为本文共同通讯作者,济南大学为第一完成单位。